文化 と 風土 によって ゆっくりと 涵養される私たち

立春を過ぎ 大地の下では 草花たちの 知られずに動き初める頃

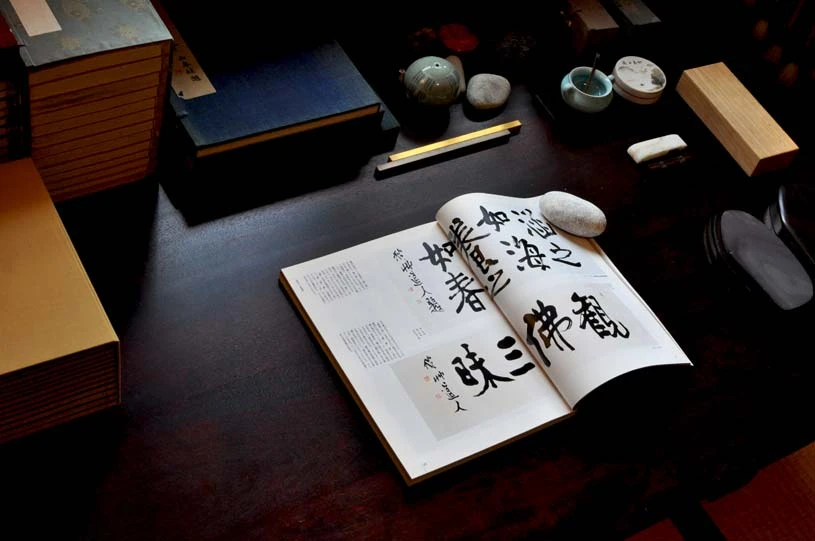

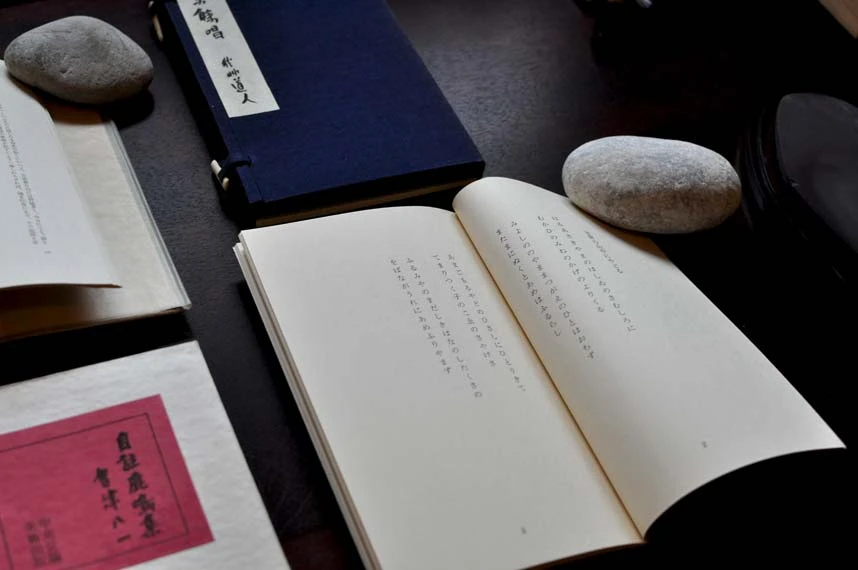

いつも想ひ起しては開く 書があります

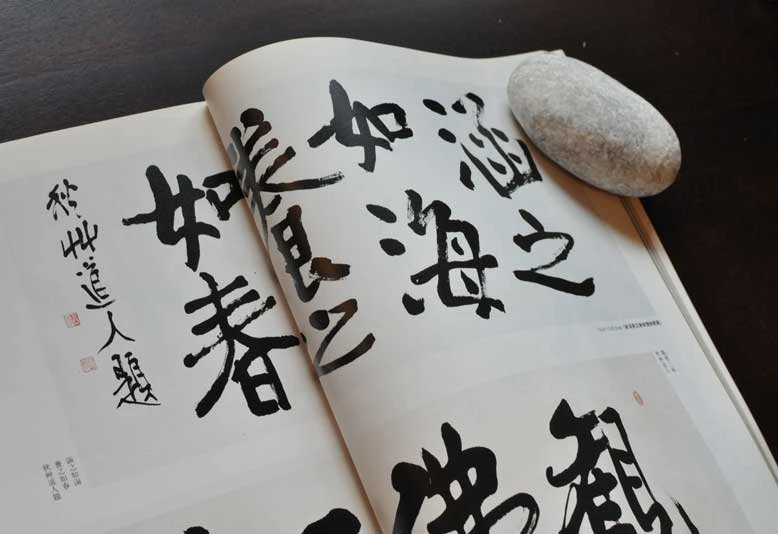

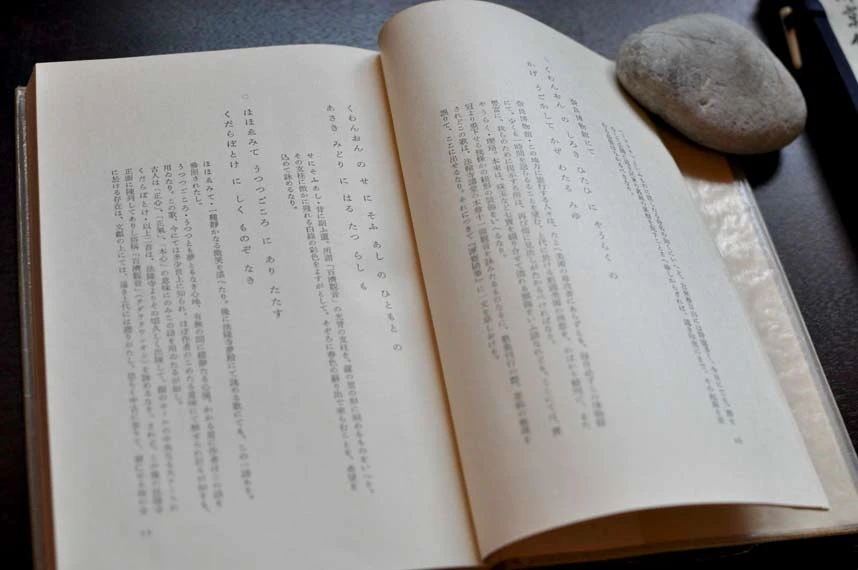

涵 之 如 海 ( 之れを涵すこと 海の如し )

養 之 如 春 ( 之れを養ふこと 春の如し )

秋艸道人 會津八一 書

私の敬愛する會津八一は 学問を通して若い人格の育成に尽力した人でありました

書物や先哲より得た識見が その人格となり 息づくまでには

日々新たな気持ちで 自らを愛し 養ふことの必要を教えて呉れます

彼の格調高き書風には 常にその意が的確に表はされてゐます

新しくて 古へに近しい「高古神韻」の姿

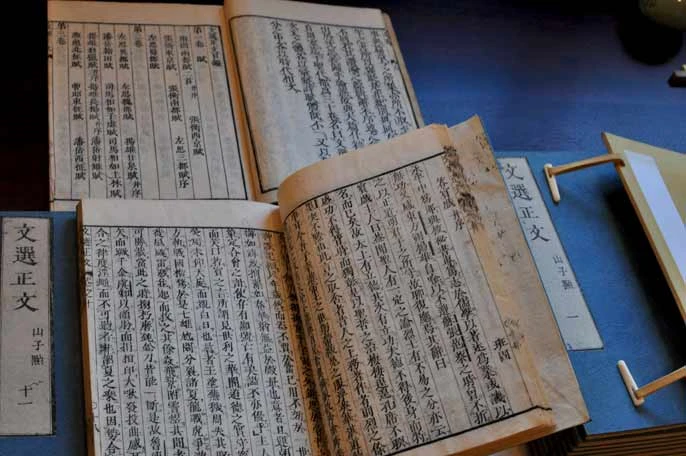

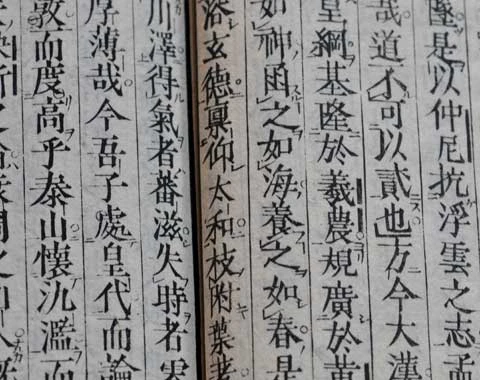

原典は 後漢の班固の編纂による「漢書」巻一「答賓戯」

班固は名文家でもありました

詩人 文人の必読書とされた

「文選」にも 多く採録されてをります

原文では 漢を讃える四句の後半の聯であることが解かります

( 蔵書「文選」より )

會津八一は 書作の厳しさとともに 大和古寺の逍遥の悦しさもまた 示して呉れました

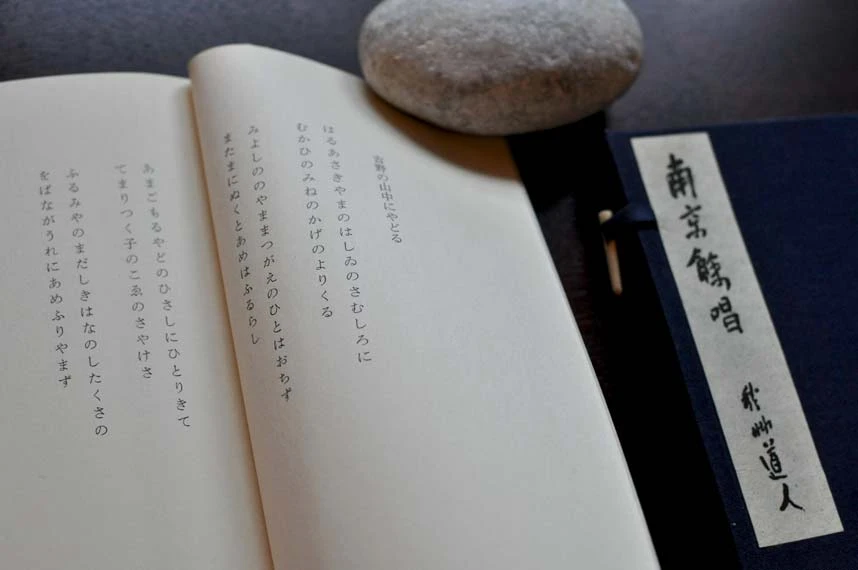

「南京餘唱」の

みよしのの歌

写生帖を手に

西行 「山家集」の

風景を求め

四季折々に美しい

吉野の山道を拾ひしこと

風の色とともに想ひ返されます

夏の夕下がり 宮滝の涼しげな水瀬

常滑の石を持ち帰り 書斎の文鎮にしてをります

あの日の 緑陰の濃さ そして 川の冷たさ

南京新唱(「自註鹿鳴集」より)の頁を開けば 今 私は南京奈良の路傍に居るやう

仮名だけで ひと息に詠はれる 八一のことばには いつまでも色褪せない息遣ひが映ります

入江泰吉の初期 モノクローム写真のやうに

それは あふれ出づる情感でせうか