京ゆばの出来るまで

みなさん、「京ゆば」を召し上がられたことはありますか。

豆腐とゆばの違いはご存知でしょうか。ゆばも豆腐も大豆から作りますが、京ゆばは湯煎の熱だけで引き上げます。

生ゆば

湯葉(京ゆば)を作るには、まず、国産大豆(100%)の選定から始まります。その時期に最も適した国産大豆品種と、当社の地下60mより汲み上げた、清冽な地下水だけを材料にしております。前日より大豆を計量して洗い、翌朝早くより豆乳作りを始めます。

毎日、その朝一番あがりの湯葉の味を確かめる時は、いつも気持ちが張り詰めます。

ゆば長の建物のほとんどを、京ゆばを作る為の作業スペースが占めております。

特にゆばを引き上げる平なべのあるエリアは、天井までの高さが6m(2階分の吹き抜け)もございます。それは、ゆば作りの作業中は、やわらかな、ゆばの香りを含んだ蒸気が満ちて立ち上りますので、昔から天井高さを設けておりました。

一見、無駄に見えるようなこの空間全体から、ほうわりとした、ゆば長の京ゆばが生まれます。

「京湯葉の作り方」には、いくつもの工程がございます。それぞれの作業を大切に気配りすることが、最後に出来る湯葉(ゆば)の出来・不出来を左右します。ひとつの仕事も揺るがせにしない姿勢、これが初代よりの訓え。

ゆば作りの仕事は、前日のこの大豆倉庫から始まります。

庫内はエアコンディショナーを導入して、大切に保管しております。大豆を受け取ってから一週間内で使ってしまいますが、毎日、温度湿度を管理して、夏の高温や冬の乾燥から、大豆の品質を常に保っています。

大豆には特に厳しく向き合い、滋賀県産大豆を主にして、富山県産大豆を添えて使用しております。

その中でも主となる滋賀県産大豆は、契約農家さんの栽培大豆をメインに、同じ品種でも地勢の異なる地域の大豆と、滋賀県だけで昔から栽培されてきた在来品種大豆(「地大豆」と呼びます)を加えております。

古来より、京都の文化圏に近いエリアの大豆を選びまして、京都の風土に息づく「京ゆば」を作るために。

作業の手順は、まず、前日にこの良質の国産大豆(100%)を洗浄して、京の地下水に浸しておきます。時間は季節により加減が必要で、夏期では8時間程度、冬期は一夕夜ほどになります。

当店の所在します京都御所の近くは、京都の中でも殊に良い水が湧き出してまいります。その水の恵みを、日々、大切に頂いております。

この呉汁に、更に地下水を加えて釜で煮て、「大豆の力」を豆乳に移します。

大豆の産地、品種、生育した地勢を考慮して、煮る温度と時間を加減します。それが朝一番の仕事の醍醐味となります。大豆たちの声を聞くようにして、美味しいゆばになりますようにと、作業します。

そのあと、細かな布目の袋で濾過して「 豆乳 」 と 「 おから 」に分けます。(この豆乳を80℃~85℃の状態にして、苦汁(にがり)を入れて固めたものが豆腐となります。)

そうして出来た豆乳の香りを必ず確かめます。毎朝、同じように配慮して作っていますが、昨日と同じに感じた日は一度もございません。気温や湿度の違いでしょうか、私の拙さでしょうか、これが「日々新た」ということだと感得して励んでおります。

この時出てくる「 おから 」 のことを 「 卯の花 」とも呼びます。白くて、はらはらとした様子が、この花の蕾をイメージさせるのでしょう。

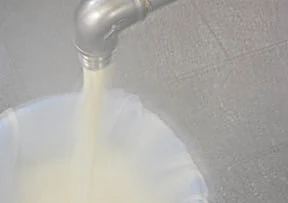

豆乳を更に細かな目の透し網で濾過しながら、平鍋に注ぎます。

湯葉(ゆば)は、この豆乳を、二重底の平鍋の底から、ふっくらと蒸気の熱で湯煎して加熱します。(平鍋はタタミ4~5畳くらいの長方形、深さ 5cm弱の浅いもので、中に仕切り枠を組み入れておきます。)

従来は(2006年夏までは)、この仕切り板も檜材や桜材を使って、私達が、鑿(のみ)と鉋(かんな)を使って、木取りを計算して、手作りしておりました。職人として、使う道具は自作するという、これも祖父の訓え。こうした大工仕事もまた楽しい作業のひとつでございました。

残念ながら現在は、衛生面への配慮から木材の仕切り板の使用を控えております。

分厚くなっては美味しくないし、慌てて薄すぎると失敗します。1回すくうと、もうすぐに次の膜が張り出すので、ゆっくりしている暇はありません。

一枚、一枚、同じ様に、美味しく 扱いやすい京湯葉を作ることは、一切無駄のない一連の動作を崩さないこと。簡単な様で、簡単ではありません。湯葉(ゆば)を作る仕事の中でも、この湯葉を引き上げるのは難しく、それでいて奥が深く、面白くてやめられないことでございます。

乾燥ゆば・加工ゆば

おはらぎゆばを包む様子

京都の伝統的な京ゆばは、と言いますと、生湯葉(ゆば)を乾かした乾燥湯葉でしょう。

竹串で引き上げた平ゆばを、しんなりと半ば乾燥した状態で一晩おいてから、翌日に姿を整えて細工します。そうして、ゆばを引き上げる平鍋の余熱を利用して、やさしくもう一晩乾燥させて出来上がります。

「乾燥湯葉」には、乾燥させた湯葉(ゆば)を巻き上げた「切小巻ゆば」、大原女(おはらめ)の運んだ束ねた柴に似せて昆布で巻いた「大原木ゆば」、ゆばを引き上げる度に竹串に付いた「とゆゆば」、結びゆば、平ゆば等があります。これらは、いずれも「巻いたり」、「結んだり」、「重ねたり」といった、その作業や形によって名付けられております。

こうした、京都の乾燥湯葉(ゆば)の包装には、昔から伝統的に、湿気を防いで通気性のある、セロファン紙が用いられてまいりました。当店では、おはらぎゆばは今も昔ながらの方法で、アラビアゴムを溶いた糊を使い、セロファンで包装しております。これはこれで、雅趣のある風情がございます。

この「おはらぎゆば」の加工と包装の作業を、一般の皆様にもワークショップとして、体験して頂いたことがございます。

その時の様子は、こちらの 「ゆば長つれづれ手帖」 をご覧ください。( 京都府主催 第2回 《 きょうの「食」まなび塾 》 2012年9月22日 )

京ゆば作り 道具あれこれ

_01.webp)

一升枡(いっしょうます)

大豆を計量するのに使う枡(ます)

容量は一升(およそ1.8リットル)

従来の枡には、木が削れないよう

金属板で補強しておりましたが

現在は金属のない物に変更しました

_02.webp)

_03.webp)

ゆばを引き上げる竹串

これがないと仕事になりません

長さ、太さ、節の位置を決めて

竹を削って作ります

使うと「とゆゆば」が付きますので

厚くなれば むいて使います

サイトの中で

各章末の仕切り線に使っております

_04.webp)

豆乳とおし(通し/透し)

布で濾した豆乳をゆば鍋へ注ぐ際

更に細粒を除くのに使っております

昔から使っていた曲げ木のものから

現在はステンレス製を使っています

サイトの中で

各章の始まりの円に使っております